Das Ende des kritischen Denkens oder der Anfang ganz neuer Geschäftsmodelle? Zu dem Einfluss von KI auf menschliche Arbeit gibt es ebenso zahlreiche wie drastische Meinungen. Gerade die Diskussion um KI im Journalismus braucht allerdings differenzierte Ansätze.

Denn wo liegt die Grenze, falls es eine gibt, zwischen der Aktualisierung von Geschäftsmodellen, die die Verlage angesichts schwankendem Anzeigengeschäftes und Plattform-Monopolen brauchen, und der Seriosität von Menschen gemachter und überprüfter Nachrichten?

Diversität und Meinungspluralismus machen das Mediensystem lebendig – und sind unabdingbar in einer Demokratie. Zugleich kämpfen große wie kleine Verlage ums Überleben. Den Schritt in die Digitalität haben viele geschafft; doch nun gilt es, sich auf und neben den großen US-Plattformen wie Meta und Google zu behaupten und genug Aufmerksamkeit zu generieren, die Klicks und damit Einnahmen bringt.

Spätestens seit der Verbreitung von Large Language Models (LLM), wie sie zum Beispiel ChatGPT zur Textgenerierung einsetzt, scheint es zumindest einen neuen Ansatz zu geben – für Redaktionen und Lesende. Wer heute Fragen googelt, erhält eine KI-generierte Zusammenfassung der Antworten. Diese basiert auf Inhalten der Webseiten, die darunter aufgelistet werden. Das sorgt nicht nur für weniger Weiterklicken auf die Angebote der jeweiligen Unternehmen. Für Verlage stellt sich außerdem die Frage: Wie können redaktionelle Inhalte urheberrechtlich geschützt werden?

Zwischen Solidaritäts-Editionen, Stellenkürzungen und neuen Technologien müssen Verlage ihren Weg nicht allein finden. Die Handelskammer bietet mit dem Hamburger Mediensymposium jeden Sommer einen Raum für den Austausch von rechtlichen, politischen und medienwissenschaftlichen Fragen. Seit diesem Jahr gibt es mit Media Connect zudem ein Format, das sich explizit an Medienschaffende und -unternehmen richtet. Mit dem KI-Kompass helfen wir Unternehmen bei der Navigation durch die KI-Transformation. Unsere Webinare zu Themen wie EU-AI-Act und Implementierung von KI helfen dabei, den Überblick zu behalten.

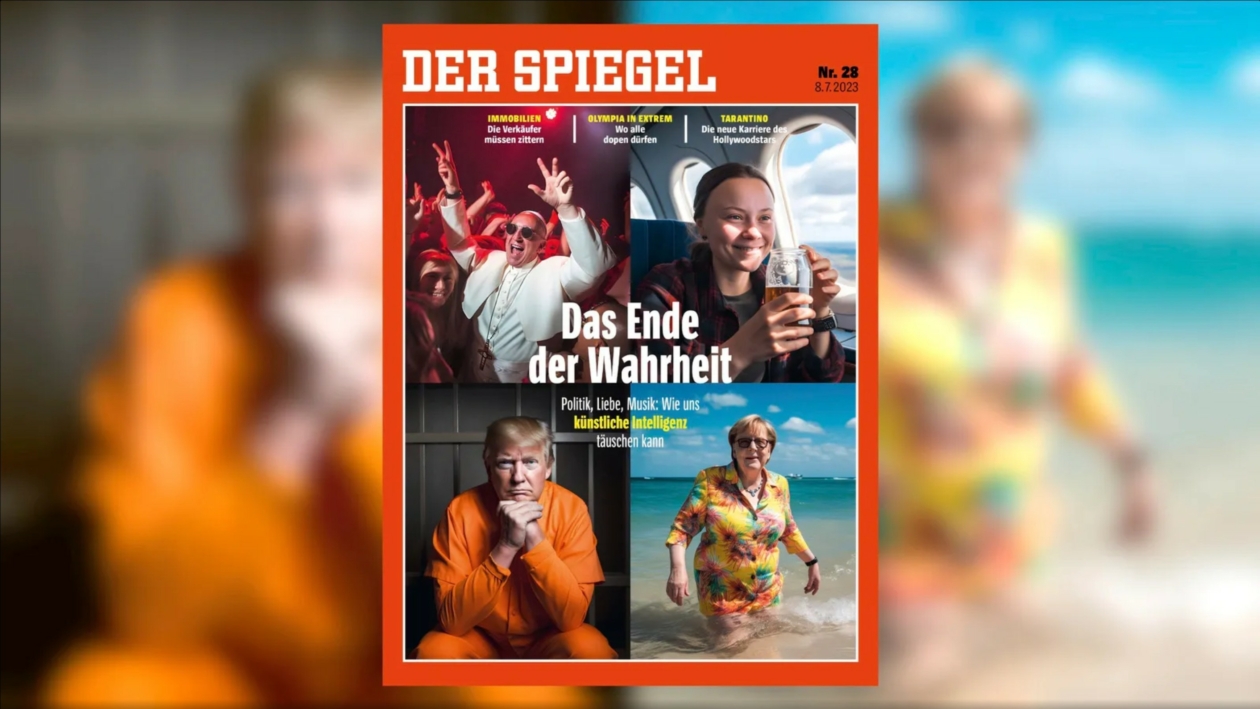

Eine definitive Antwort im Urheber- oder Leistungsschutzrecht gibt es noch nicht. Hier auf entsprechende Regulierung zu warten, hält Stefan Ottlitz für falsch. Der Geschäftsführer der SPIEGEL-Gruppe plädiert dafür, „die Möglichkeiten so gut wie möglich zu umarmen. Und auch mit den Plattformen konstruktiv zu sprechen, denn sonst wird wenig helfen“.

Schon lange nutzt die SPIEGEL-Gruppe Machine Learning, seit kurzem auch LLM für schnelle Recherchen oder Überarbeitungen – „immer in dem journalistisch wichtigen Rahmen, alles zu kennzeichnen, wo es Nutzer:innen sonst verwirren könnte.“

Eine andere Idee ist, hervorzuheben, was menschengenerierte Inhalte ausmacht. „Unsere Angebote müssen sich den Fragen nach Neuem, Unbekanntem, Ungedachtem verschreiben“, erklärt Ottlitz. „Sie müssen überraschen, und sie müssen den Leuten nahe kommen.“ Eben das, was KI nicht kann. Für die SPIEGEL-Marken bleibt Ottlitz zuversichtlich, „weil wir da was zu geben haben. Aber das Geschäft wird sich noch mal von Grund auf ändern, und Finanzierung durch die Leserschaft wird zur Überlebensgarantie.“

Ein Allheilmittel für Verlage gibt es also auch nicht aus der Maschine. Offen bleibt zudem die Frage nach Nachrichtenkompetenz und verändertem Nutzungsverhalten. Macht KI einen Unterschied? Und welche zukünftigen Technologien bringen neue Geschäftsmodelle hervor? Die Zukunft der Medien in Hamburg bleibt spannend – und vorsichtig optimistisch.